一、生产安全事故的分级分类

(一)事故的分类

(1)按行业划分

将事故分为火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设施工、特种设备以及其他等事故。

(2)按照事故造成的伤害程度划分

轻伤事故、重伤事故和死亡事故。

(3)按致损因素划分

依据《企业职工伤亡事故分类》GB6441,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将企业工伤事故分为20类:

- 物体打击。物体在重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体,造成人身伤亡事故。

不包括:因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击 - 车辆伤害。机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。

不包括:起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。 - 机械伤害。机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等。

不包括:车辆、起重机械引起的机械伤害。 - 起重伤害。各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)、物体打击等。

- 触电。包括:电工作业时触电、雷击伤亡事故。

- 淹溺。包括:高处坠落淹溺,不包括矿山、井下透水淹溺。

- 灼烫。是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤)。

不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 - 火灾。

- 高处坠落。不包括触电坠落事故。

- 坍塌。包括:土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌、建筑物坍塌等。

不包括:矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌。 - 冒顶片帮。矿山、井下事故专属。

- 透水。矿山、井下事故专属。

- 放炮。指爆破作业中发生的伤亡事故。

- 火药爆炸。火药、炸药在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故。

- 瓦斯爆炸。

- 锅炉爆炸。

- 容器爆炸。压力容器、压力管道爆炸。

- 其他爆炸。粉尘爆炸、挥发气(液)体爆炸等等。

- 中毒和窒息。

- 其他伤害。跌伤、扭伤、冻伤。

(二)事故的分级

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

| 人员伤亡、财产损失 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |

|---|---|---|---|---|

| 死亡 | / | 3人 | 10人 | 30人 |

| 重伤(含急性工业中毒) | / | 10人 | 50人 | 100人 |

| 直接财产损失 | / | 1000万 | 5000万 | 1亿 |

①停产、停工损失价值

②工作损失价值

③资源损失价值

④处理环境污染的费用

⑤补充新员工的培训费用

轻伤:指损失工作日低于105日的失能伤害

重伤:指损失工作日不低于105日的失能伤害

| 失能伤害 | 损失工作日换算 |

|---|---|

| 拇指-远端指骨(手) | 300 |

| 拇趾-远端指骨(脚) | 150 |

| 胸骨骨折 | 105 |

| 股骨干骨折 | 105 |

| 股骨颈骨折 | 160 |

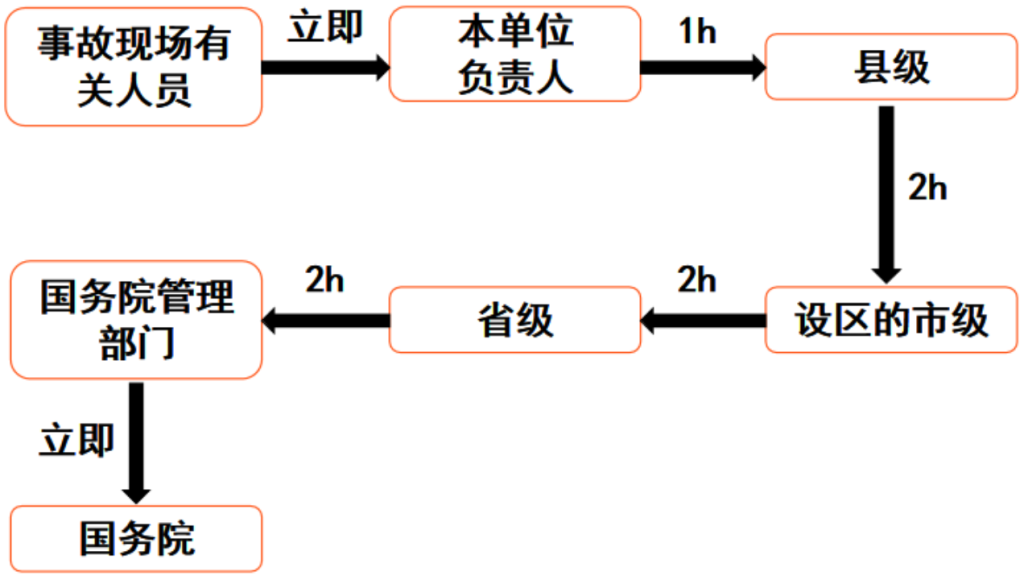

二、事故上报的时限和部门

(一)民报官

- 事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;

- 单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- 情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- 安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构应当建立事故信息报告和处置制度,设立事故信息调度机构,实行24小时不间断调度值班,并向社会公布值班电话,受理事故信息报告和举报。

(二)官报官

(1)上报级别

应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后,应当依照下列规定上报事故情况,并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院:

- 特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;

- 较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门;

- 一般事故上报至设区的市级人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况,应当同时报告本级人民政府。

国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后,应当立即报告国务院。

必要时,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

(2)时限

应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。

自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

事故报告的内容:

- ①事故发生单位概况

- ②事故发生的时间、地点以及事故现场情况

- ③事故的简要经过

- ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失

- ⑤已经采取的措施

- ⑥其他应当报告的情况

三、事故的应急处置

- 事故发生单位负责人接到事故报告后,应当立即启动事故应急预案,或者采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。

- 事故发生地有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后,其负责人应当立即赶赴事故现场,组织事故救援。

- 事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

- 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。

四、事故调查与分析

事故调查处理应当严格按照”四不放过” (即事故原因不查清不放过,防范措施不落实不放过,职工群众未受到教育不放过,事故责任者未受到处理不放过)和”科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者依法追究责任。

(一)事故调查的组织

- 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

- 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

- 省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查,也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

- 未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

- 上级人民政府可以调查由下级人民政府负责调查的事故:

- ①对于事故性质恶劣、社会影响较大的;

- ②同一地区连续频繁发生同类事故的;

- ③事故发生地不重视安全生产工作、不能真正吸取事故教训的;

- ④社会和群众对下级政府调查的事故反响十分强烈的;

- ⑤事故调查难以做到客观、公正的;

- 事故调查工作实行“政府领导、分级负责”的原则。

- 自事故发生之日起30日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内),因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化,应当由上级人民政府负责调查的,上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。

- 特别重大事故以下等级事故,事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的,由事故发生地人民政府负责调查,事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

(二)事故调查组的组成和职责

- 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。

- 事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门(行业主管部门)、监察机关、公安机关以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

- 事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

- 由政府直接组织事故调查组进行事故调查的,其事故调查组组长由负责组织事故调查的人民政府指定;由政府委托有关部门组织事故调查组进行事故调查的,其事故调查组组长也由负责组织事故调查的人民政府指定。

- 由政府授权有关部门组织事故调查组进行事故调查的,其事故调查组组长确定可以在授权时一并进行,也就是说事故调查组组长可以由有关人民政府指定,也可以由授权组织事故调查组的有关部门指定。

- 事故调查组成员履行事故调查的行为是职务行为,代表其所属部门、单位进行事故调查工作;事故调查组成员都要接受事故调查组的领导;事故调查组聘请的专家参与事故调查,也是事故调查组的成员。事故调查组成员应当具有事故调查所需要的知识和专长,并与所调查的事故没有直接利害关系。

- 在实际开展事故调查时,事故调查组可以根据事故调查的需要设立管理、技术、综合等专门小组,分别承担管理原因调查、技术原因调查、综合协调等工作。

- 调查组成员单位应当根据事故调查组的委托,指定具有行政执法资格的人员负责相关调查取证工作。进行调查取证时,行政执法人员的人数不得少于2人,并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务,调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。完成调查取证后,应当向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料。

(三)事故调查组的职责

- ①查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;

- ②认定事故性质和事故责任分析;

- ③对事故责任者提出处理建议;

- 对事故责任者提出行政处分、纪律处分、行政处罚、追究刑事责任、追究民事责任的建议

- ④总结事故教训,提出防范和整改措施;

- ⑤提交事故调查报告。

(1)查明事故发生的原因

包括事故发生的直接原因、事故发生的间接原因、事故发生的其他原因。直接原因是直接导致事故发生的原因,间接原因是指直接原因得以产生和存在的原因。

参考《企业职工伤亡事故调查分析规则》:

| 直接原因 | (1)机械、物质或环境的不安全状态(4类) ①防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷(2小类) ②设备、设施、工具、附件有缺陷(4小类) ③个人防护用品用具缺少或有缺陷(4小类) ④生产(施工)场地环境不良(9小类) (2)人的不安全行为(13类) ①操作错误忽视安全警告; ②造成安全装置失效; ③使用不安全设备; ④以手代替工具操作; ⑤物体(成品、半成品、材料、工具、切屑、生产用品)存放不当; ⑥冒险进入危险场所; ⑦攀坐不安全位置; ⑧起吊物下作业、停留; ⑨机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作; ⑩有分散注意力行为; ⑪在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中,忽视其使用; ⑫着不安全装束; ⑬对易燃、易爆等危险物品处理错误。 |

| 间接原因 | ①技术和设计上有缺陷——工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计,施工和材料使用存在问题; ②教育培训不够,未经培训,缺乏或不懂安全操作技术知识; ③劳动组织不合理; ④对现场工作缺乏检查或指导错误; ⑤没有安全操作规程或不健全; ⑥没有或不认真实施事故防范措施;对事故隐患整改不力; ⑦其他。 |

(2)认定事故性质和事故责任分析

通过事故调查分析,对事故的性质要有明确结论。其中对认定为自然事故(非责任事故或者不可抗拒的事故)的,可不再认定或者追究事故责任人;对认定为责任事故的,要按照责任大小和承担责任的不同分别认定下列事故责任者:

- 直接责任者,是指其行为与事故发生有直接因果关系的人员;

- 主要责任者,是指对事故发生起主要作用的人员;

- 领导责任者,是指对事故发生负有领导责任的人员。

参考《企业职工伤亡事故调查分析规则》:

- 根据事故调查所确认的事实,通过对直接原因和间接原因的分析,确定事故中的直接责任者和领导责任者;在直接责任和领导责任者中,根据其在事故发生过程中的作用,确定主要责任者。

- 有下列情况之一时,有关领导应负领导责任:

- 由于安全生产规章、责任制度和操作规程不健全,职工无章可循,造成事故的;

- 未按规定对职工进行安全教育和技术培训,或职工未经考试合格上岗操作造成事故的;

- 机械设备超过检修期限或超负荷运行,设备有缺陷又不采取措施,造成事故的;

- 作业环境不安全,又未采取措施,造成事故的;

- 新建、改建、扩建工程项目,安全卫生设施不与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,造成事故的。

- 有下列情况之一时,应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任:

- 违章指挥、违章作业或冒险作业造成事故的。

- 违反安全生产责任制和操作规程,造成事故的。

- 违反劳动纪律,擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备,造成事故的。

(3)对事故责任者提出处理建议

注意是“建议”,最终的处理结果应由人民政府作出。

(4)提交事故调查报告

- 事故调查报告在事故调查组组长的主持下完成。

- 事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

- 事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后,事故调查工作即告结束。

- 事故调查的有关资料应当归档保存。

事故调查报告应当包括:

- ①事故发生单位概况

- ②事故发生经过和事故救援情况

- ③事故造成的人员伤亡和直接经济损失

- ④事故发生的原因和事故性质

- ⑤事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

- ⑥事故防范和整改措施

事故调查报告的要素:

参考《生产安全事故调查报告编制指南(试行)》,事故调查报告应包括11个要素,其中1-2分别为封面和目录;3-10为报告正文,分别为报告开篇和事故性质认定、事故基本情况、事故应急处置及评估情况、事故原因分析、有关责任单位存在的主要问题、对有关责任人员和单位的处理建议、事故主要教训、事故整改和防范措施;11为附件。

| 事故基本情况 | 1)事故发生单位及相关单位概况 2)事故发生单位安全管理情况 3)事故发生经过 4)事故现场情况 5)人员伤亡和直接经济损失情况 6)其他情况 |

| 事故应急处置及评估 | 1)事故信息接报及响应情况 2)事故现场应急处置情况 3)医疗救治和善后情况 4)事故应急处置评估 |

| 事故原因分析 | 1)直接原因分析 2)事故相关检验检测和鉴定情况 3)其他可能因素排除 4)间接原因分析 |

| 有关责任单位存在的主要问题 | 1)事故单位 2)有关监管部门 3)地方党委政府 |

(四)事故调查组的职权和事故发生单位的义务

- 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人不得拒绝。

- 事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

- 事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。事故调查中发现涉嫌犯罪的,事故调查组应当及时将有关材料或者复印件移交司法机关处理。

- 事故发生单位及相关单位应当在事故调查组规定时限内,提供下列材料:

- 营业执照、行政许可及资质证明复印件

- 组织机构及相关人员职责证明

- 安全生产责任制度和相关管理制度

- 与事故相关的合同、伤亡人员身份证明及劳动关系证明

- 与事故相关的设备、工艺资料和安全操作规程

- 有关人员安全教育培训情况和特种作业人员资格证明

- 事故造成人员伤亡和直接经济损失等基本情况的说明

- 事故现场示意图

- 有关责任人员上一年年收入情况

- 与事故有关的其他材料

(五)事故调查的期限

- 事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60日。

- 需要技术鉴定的,技术鉴定所需时间不计入该时限,其提交事故调查报告的时限可以顺延。

(六)事故分析

- 对于较大以上事故或复杂的事故,特别是造成重特大伤亡或财产损失事故,不仅要进行现场分析,而且还要进行事故后的深入分析。

- 事故分析方法通常有综合分析法、个别案例技术分析法以及系统安全分析法等。

(1)综合分析法

针对大量事故案例进行事故分析,分为统计分析法和按专业分析法。

(2)个别案例技术分析法

针对某个事故案例,特别是重大事故,从技术方面进行的事故分析方法。

(3)系统安全分析方法

运用逻辑和数学方法,揭示其潜在的危险性和发生的概率以及可能产生的伤害和损失的严重程度。

五、事故处理

(一)事故调查报告的批复

事故调查报告批复的主体是负责事故调查的人民政府。

特别重大事故的调查报告由国务院批复;重大事故、较大事故、一般事故的事故调查报告分别由负责事故调查的有关省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府批复。

- 批复的时间:

重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。

(二)事故调查报告中防范和整改措施的落实及其监督

- 事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

- 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门,应当对事故发生单位负责落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

- 事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布,依法应当保密的除外。

- 负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内,组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估,并及时向社会公开评估结果。

(三)事故调查处理案卷管理

生产安全事故案卷属于安全生产监管档案的重要组成部分,其应归档的文件材料包括:

- 事故报告及领导批示;

- 事故调查组织工作的有关材料,包括事故调查组成立批准文件、内部分工、调查组成员名单及签字等;

- 事故抢险救援报告;

- 现场勘查报告及事故现场勘查材料,包括事故现场图、照片、录像,勘查过程中形成的其他材料等;

- 事故技术分析、取证、鉴定等材料,包括技术鉴定报告,专家鉴定意见,设备、仪器等现场提取物的技术检测或鉴定报告以及物证材料或物证材料的影像材料,物证材料的事后处理情况报告等;

- 安全生产管理情况调查报告;

- 伤亡人员名单,尸检报告或死亡证明,受伤人员伤害程度鉴定或医疗证明;

- 调查取证、谈话、询问笔录等;

- 其他有关认定事故原因、管理责任的调查取证材料,包括事故责任单位营业执照及有关资质证书复印件、作业规程及图纸等;

- 关于事故经济损失的材料;

- 事故调查组工作简报;

- 与事故调查工作有关的会议记录;

- 其他与事故调查有关的文件材料;

- 关于事故调查处理意见的请示(附有调查报告) ;

- 事故处理决定、批复或结案通知;

- 关于事故责任认定和对责任人进行处理的相关单位的意见函;

- 关于事故责任单位和责任人的责任追究落实情况的文件材料;

- 其他与事故处理有关的文件材料。