(一)事故频发倾向理论

事故频发倾向是指个别容易发生事故的稳定的个人的内在倾向。事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因,即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者,他们的存在是工业事故发生的原因。如果企业中减少了事故频发倾向者,就可以减少工业事故。

因此,人员选择就成了预防事故的重要措施,通过严格的生理、心理检验,从众多的求职人员中选择身体、智力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业,而把企业中的所谓事故频发倾向者解雇。

频发倾向理论是早期的事故致因理论,显然不符合现代事故致因理论的理念。

(二)事故因果连锁理论

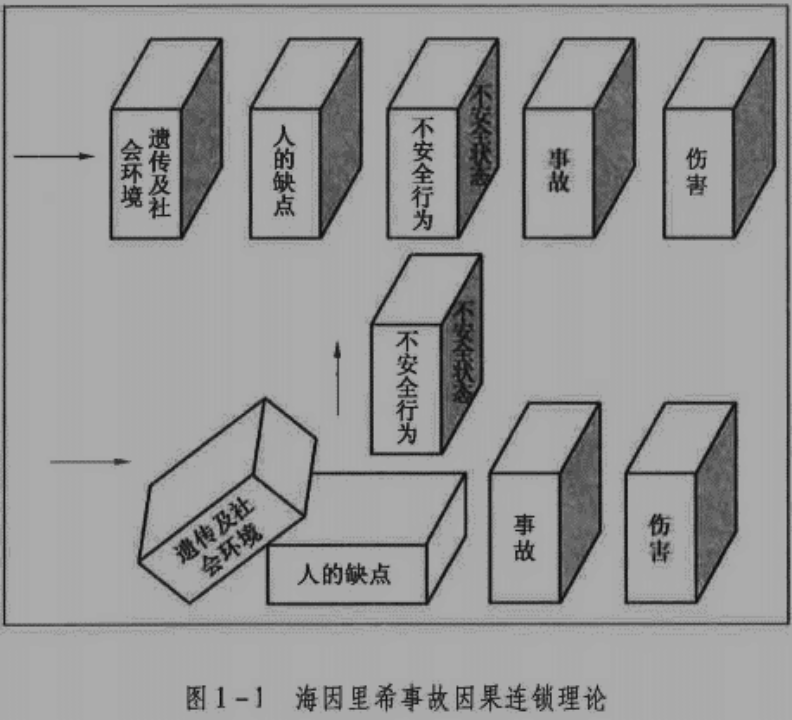

(1)海因里希事故因果连锁理论

- 人员伤害的发生是事故的结果。

- 事故的发生原因是人的不安全行为或物的不安全状态。它们是造成事故的直接原因。

- 人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的缺点造成的。

- 人的缺点是由于不良环境诱发或者是由先天的遗传因素造成的。缺点:鲁莽、固执、以及缺乏安全生产知识等。

- 企业安全工作的中心是防止人的不安全行为,消除机械的或物质的不安全状态,中断事故连锁的进程而避免事故的发生。

海因里希事故因果连锁理论也和事故频发倾向理论一样,把大多数工业事故的责任都归因于人的不安全行为,过于绝对化和简单化,有一定的时代局限性。

(2)现代事故因果连锁理论

博德(Frank Bird)在海因里希事故因果连锁理论的基础上,提出了现代事故因果连锁理论:管理失误->个人原因、工作条件->不安全行为、不安全状态->事故->伤亡。

- 控制不足-管理

- 安全管理的控制包括对人的不安全行为和物的不安全状态的控制,由于管理上的欠缺,使得能够导致事故的基本原因出现。

- 基本原因-起源论

- 基本原因包括个人原因及与工作有关的原因。

- 个人原因包括缺乏知识或技能、动机不正确、身体上或精神上的问题等。

- 工作方面的原因包括操作规程不合适,设备、材料不合格、环境因素等。

- 直接原因-征兆

- 不安全行为和不安全状态是事故的直接原因。

- 直接原因是基本原因的征兆和管理缺陷的反映。

- 事故-接触

- 受伤-损坏-损失

现代事故因果连锁理论把考察的范围局限在企业内部,用以指导企业的安全工作。实际上,一个国家、地区的政治、经济、文化、科技发展水平等诸多社会因素,对伤害事故的发生和预防有着重要的影响,不仅局限在企业内部。

(3)日本北川彻三,作了一些修正,提出新的事故因果连锁理论

基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害

基本原因应该包括3个方面:

- 管理原因。企业领导者不够重视安全,作业标准不明确,维修保养制度方面的缺陷,人员安排不当,职工积极性不高等管理上的缺陷。

- 学校教育原因。小学、中学、大学等教育机构的安全教育不充分。

- 社会或历史原因。社会安全观念落后,安全法规或安全管理、监督机构不完备等。

北川彻三认为事故的间接原因包括4个方面:

- 技术原因。机械、装置、建筑物等的设计、建造、维护等技术方面的缺陷。

- 教育原因。由于缺乏安全知识及操作经验,不知道、轻视操作过程中的危险性和安全操作方法,或操作不熟练、习惯操作等。

- 身体原因。身体状态不佳,如头痛、昏迷、癫痫等疾病,或近视、耳聋等生理缺陷,或疲劳、睡眠不足等。

- 精神原因。消极、抵触、不满等不良态度,焦躁、紧张、恐惧、偏激等精神不安定,狭隘、顽固等不良性格,以及智力方面的障碍。

在上述的4种间接原因中,前面两种原因比较普遍,后面两种原因较少出现。

(三)能量意外释放理论

(1)能量意外释放理论概述

哈登认为“生物体(人)受伤害的原因是某种能量向人体的转移。

能量能否产生伤害造成人员伤亡的事故,取决于能量大小、接触能量时间长短、频率以及力的集中程度。

一定量的能量集中于一点要比集中于一个面所造成的伤害程度更大。因此,可以通过延长能量释放时间或使能量在大面积内消散的方法来降低其危害的程度。”

事故是一种不正常的或不希望的能量释放,意外释放的各种形式的能量是构成伤害的直接原因。因此,应该通过控制能量,或控制作为能量达及人体媒介的能量载体来预防伤害事故。

能量逆流于人体造成伤害的分类方法,将伤害分为两类:

- 第一类伤害是由施加了局部或全身性损伤阈值的能量引起的;

- 第二类伤害是由影响了局部或全身性能量交换引起的,主要指中毒、窒息和冻伤。

根据能量意外释放理论,伤害事故原因是:

- ①接触了超过机体组织(或结构)抵抗力的某种形式的过量的能量。

- ②有机体与周围环境的正常能量交换受到了干扰(如窒息、淹溺等)。

(2)事故防范对策

从能量意外释放理论出发,预防伤害事故就是防止能量或危险物质的意外释放,防止人体与过量的能量或危险物质接触。

约束限制能量,防止人体与能量接触的措施称为屏蔽。

在工业生产中经常采用的防止能量意外释放的屏蔽措施主要有下列11种:

- 用安全的能源代替不安全的能源。例如,在容易发生触电的作业场所,用压缩空气动力代替电力,可以防止发生触电事故;还有用水力采煤代替火药爆破等。应该看到,绝对安全的事物是没有的,以压缩空气做动力虽然避免了触电事故,但是压缩空气管路破裂、脱落的软管抽打等都带来了新的危害。

- 限制能量。即限制能量的大小和速度,规定安全极限量,在生产工艺中尽量采用低能量的工艺或设备。这样,即使发生了意外的能量释放,也不致发生严重伤害。例如,利用低电压设备防止电击,限制设备运转速度以防止机械伤害,限制露天爆破装药量以防止个别飞石伤人等。

- 防止能量蓄积。能量的大量蓄积会导致能量突然释放,因此,要及时泄放多余能量,防止能量蓄积。例如,应用低高度位能,控制爆炸性气体浓度,通过接地消除静电蓄积,利用避雷针放电保护重要设施等。

- 控制能量释放。例如,建立水闸墙防止高势能地下水突然涌出。

- 延缓释放能量。缓慢地释放能量可以降低单位时间内释放的能量,减轻能量对人体的作用。 例如,采用安全阀、逸出阀控制高压气体;采用全面崩落法管理煤巷顶板,控制地压;用各种减振装置吸收冲击能量,防止人员受到伤害等。

- 开辟释放能量的渠道。例如,安全接地可以防止触电,在矿山探放水可以防止透水,抽放煤体内瓦斯可以防止瓦斯蓄积爆炸等。

- 设置屏蔽设施。屏蔽设施是一些防止人员与能量接触的物理实体,即狭义的屏蔽。屏蔽设施可以被设置在能源上,如安装在机械转动部分外面的防护罩;也可以被设置在人员与能源之间,如安全围栏等。人员佩戴的个体防护用品,可看做设置在人员身上的屏蔽设施。

- 在人、物与能源之间设置屏障,在时间或空间上把能量与人隔离。在生产过程中有两种或两种以上的能量相互作用引起事故的情况,例如,一台吊车移动的机械能作用于化工装置,使化工装置破裂,有毒物质泄漏,引起人员中毒。针对两种能量相互作用的情况,应该考虑设置两组屏蔽设施:一组设置于两种能量之间,防止能量间的相互作用;另一组设置于能量与人之间,防止能量达及人体,如设置防火门、防火密闭等。

- 提高防护标准。例如,采用双重绝缘工具防止高压电能触电事故,对瓦斯连续监测和遥控遥测以及增强对伤害的抵抗能力,用耐高温、耐高寒、高强度材料制作个体防护用具等。

- 改变工艺流程。如改变不安全流程为安全流程,用无毒少毒物质代替剧毒有害物质等。

- 修复或急救。治疗、矫正以减轻伤害程度或恢复原有功能;做好紧急救护,进行自救教育;限制灾害范围,防止事态扩大等。

(四)轨迹交叉理论

(1)轨迹交叉理论的提出

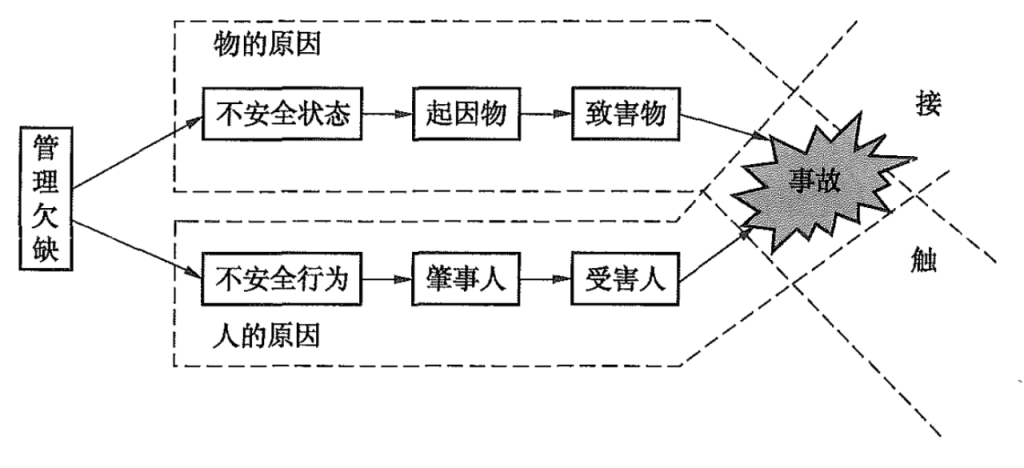

主要观点是:在事故发展进程中,人的因素运动轨迹与物的因素运动轨迹的交点就是事故发生的时间和空间,即人的不安全行为和物的不安全状态发生于同一时间、同一空间,或者说人的不安全行为与物的不安全状态相遇,则将在此时间、空间发生事故。 (共同作用)

轨迹交叉理论作为一种事故致因理论,强调人的因素和物的因素在事故致因中占有同样重要的地位。

按照该理论,可以通过避免人与物两种因素运动轨迹交叉,即避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现,来预防事故的发生。

(2)轨迹交叉理论作用原理

轨迹交叉理论将事故的发生发展过程描述为:

基本原因→间接原因→直接原因→事故→伤害

从事故发展运动的角度,这样的过程被形容为事故致因因素导致事故的运动轨迹,具体包括人的因素运动轨迹和物的因素运动轨迹。

1)人的因素运动轨迹

人的不安全行为基于生理、心理、环境、行为等方面而产生。

- 生理、先天身心缺陷。

- 后天的心理缺陷。

- 视、听、嗅、昧、触等感官能量分配上的差异。

- 行为失误。

- 社会环境、企业管理上的缺陷。

2)物的因素运动轨迹

在物的因素运动轨迹中,在生产过程各阶段都可能产生不安全状态。

- 设计上的缺陷,如用材不当、强度计算错误、结构完整性差、采矿方法不适应矿床围岩性质等。

- 制造、工艺流程上的缺陷。

- 使用上的缺陷。

- 维修保养上的缺陷,降低了可靠性。

- 作业场所环境上的缺陷。

实践证明,消除生产作业中物的不安全状态,可以大幅度地减少伤亡事故的发生。例如,美国铁路列车安装自动连接器之前,每年都有数百名铁路工人死于车辆连接作业事故中,铁路部门的负责人把事故的责任归咎于工人的错误或不注意。后来,铁路部门根据政府法令的要求,把所有铁路车辆都装上了自动连接器,车辆连接作业中的死亡事故也因此大大地减少。

(五)系统安全理论

(1)系统安全理论的主要观点

系统安全,是指在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理,识别危险源并使其危险性减至最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。

系统安全理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念。

- 没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。能够造成事故的潜在危险因素称做危险源,来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫做危险。危险源是一些可能出问题的事物或环境因素,而危险表征潜在的危险源造成伤害或损失的机会,可以用概率来衡量。

- 不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性,应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。

- 由于人的认识能力有限,有时不能完全认识危险源和危险,即使认识了现有的危险源,随着技术的进步又会产生新的危险源。受技术、资金、劳动力等因素的限制,对于认识了的危险源也不可能完全根除,因此,只能把危险降低到可接受的程度,即可接受的危险。安全工作的目标就是控制危险源,努力把事故发生概率降到最低,万一发生事故,把伤害和损失控制在最低程度上。

- 在事故致因理论方面,改变了人们只注重操作人员的不安全行为而忽略硬件的故障在事故致因中作用的传统观念,开始考虑如何通过改善物的系统的可靠性来提高复杂系统的安全性,从而避免事故。

(2)系统安全中的人失误

里格比(Rigby)认为,人失误是人的行为的结果超出了系统的某种可接受的限度。换言之,人失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功能之间的偏差,其结果是可能以某种形式给系统带来不良影响。

人失误产生的原因包括两个方面:一是由于工作条件设计不当,即设定工作条件与人接受的限度不匹配引起人失误;二是由于人员的不恰当行为造成人失误。除了生产操作过程中的人失误之外,还要考虑设计失误、制造失误、维修失误以及运输保管失误等,因而较以往工业安全中的不安全行为,人失误对人的因素涉及的内容更广泛、更深入。