一、人的行为模式

人的行为一般表现为自然和社会两种属性,自然属性是从生理学描述人的行为性质及其关系,而社会属性是从心理学和社会学描述人的行为性质及其关系。

(一)生理学意义的行为模式

20世纪50年代,美国斯坦福大学的莱维特(H. J. Leavitt)将人的生理学行为模式归纳为:

外部刺激→肌体感受(五感)→大脑判断(分析处理)→行为反应→目标的完成。

从因果关系分析,外部刺激同行为反应之间具有如下特点:

第一,相同的刺激会引起不同的安全行为,如同样是听到危险信号,有的积极寻找原因、排除险情、临危不惧,有的会逃离现场。

第二,相同的安全行为有可能来自不同的刺激,如有的是领导重视安全工作,有的是有安全意识,有的可能是迫于监察部门监督,有的可能是受教训于重大事故。

根据上述人的行为反应模式,可知人为失误主要表现在人感知环境信息方面的差错;信息刺激人脑,人脑处理信息并作出决策的差错;行为差错等方面。

- 感知差错

- 判断、决策差错

- 行为差错

(二)社会学意义的行为模式

从人的社会属性角度分析,人的行为遵循的行为模式:

需要→心理紧张或兴奋→动机→目标导向→目标行动→安全行为→需要满足紧张消除→新的需要

需要是一切行为的来源,人有安全的需要就会有安全的动机,从而就会在生产或行为的各个环节进行有效的安全行动。

因此,需要是推动人们进行安全活动的内部原动力。动机是为满足某种需要而进行活动的念头和想法,是推动人们进行活动的内部原动力。动机与行为存在着复杂的联系,主要表现在以下方面:

- 同一动机可引起种种不同的行为

- 同一行为可出自不同的动机

- 某种行为可能同时受到多种动机的影响

- 合理的动机也可能引起不合理甚至错误的行为

二、影响人行为的因素

影响人行为的因素是多方面的,包括个性心理、社会心理、生理等。在影响人行为的因素中,个性心理因素是一个非常重要的因素。

个性是指个人稳定的心理特征和品质的总和。影响个性心理因素主要包括个性心理特征和个性倾向性两个方面。

- 个性心理特征指一个人经常地、稳定地表现出来的心理特点,主要包括性格、气质、能力和情绪等。

- 个性倾向性指一个人所具有的意识倾向,即人对客观事物的稳定程度,主要包括需要、动机、兴趣、理想、信念、世界观等,是个性中最活跃的因素,它制约着所有的心理活动,表现出个性的积极性。

(一)个性心理特征对人的行为的影响

- 性格与安全

- 气质与安全:胆汁质(兴奋)、多血质(灵活)、黏液质(沉稳)、抑郁质(抑郁)

- 能力与安全

- 情绪与安全

(二)个性倾向性对人的行为的影响

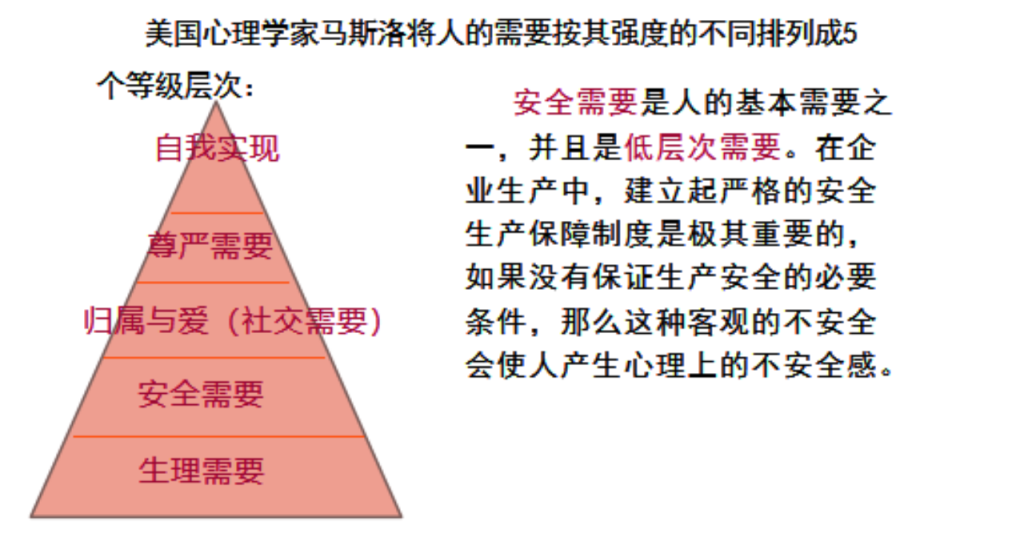

- 需要与安全

形成需要有两个条件:一是个体感到缺乏什么东西(不足之感);另一个是个体期望得到什么东西(求足之感)。需要就是这两种状态形成的一种心理现象。

| 说明 | 举例 | 激励措施 | |

|---|---|---|---|

| 生理需要 | 生存直接相关的需要 | 摄食、喝水、睡眠、求偶 | 增加工资、改善劳动条件。主要解决衣食住行等最基本方面的要求 |

| 安全需要 | 对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求,其主要目的是降低生活中的不确定性 | 生命和财产安全不受侵害、身体健康有保障、生活条件安全稳定 | 强调规章制度、职业保障、福利待遇、健康安全,并保护员工不致失业,提供医疗保险、失业保险和退休福利、避免员工受到双重的指令而混乱。解决财产所有性、道德保障、工作职位保障、家庭安全、社会安定和国际和平等问题 |

| 归属与爱 | 随着生理需要和安全需要的实质性满足,个人以归属与爱的需要(社交需要)作为其主要内驱力 | 人际交往、友谊、为群体和社会所接受和承认 | 提供同事间社交往来机会,支持与赞许员工寻找及建立和谐温馨的人际关系,开展有组织的体育比赛和集体聚会 |

| 尊严需要 | 既包括社会对自己能力、成就等的承认,又包括自己对自己的尊重 | 自我尊重和受人尊重 | 公开奖励和表扬,强调工作任务的艰巨性以及成功所需要的高超技巧,颁发荣誉奖章、在公司刊物发表文章表扬、优秀员工光荣榜 |

| 自我实现 | 指人的潜力、才能和天赋的持续实现 | 发挥自己能力与实现自身理想和价值 | 设计工作时运用复杂情况的适应策略,给有特长的人委派特别任务,在设计工作和执行计划时为下级留有余地 |

- 动机与安全

动机是为了满足个体需要和欲望,达到一定目标而调节个体行为的一种力量。它主要表现在激励个体去活动的心理方面。动机以愿望、兴趣、理想等形式表现出来,直接引起个体的相关行为(引起人的行为的直接原因)。

根据原动力的不同,可以把动机分为内在动机和外在动机两种。

- 内在动机指的是个体的行动来自个体本身的自我激发,而不是通过外力的诱发。这种自我激发的源泉在于行动所能引起的兴趣和所能带来的满足感。正是在这种兴趣与满足感的驱使下,行为主体才会主动地作出某些不需外力推动的行为,并且一直贯彻下去。

- 外在动机是指推动行动的动机是由外力引起的。许多心理学家特别强调外在动机对个体行为的影响和作用。实际上,任何的奖励和惩罚措施背后都隐藏着外在动机的作用。

动机的功能:

- 激活功能,激发个体产生某种行为。

- 指向功能,使个体的行为指向一定目标。

- 强化功能(维持和调节功能),使个体的行为维持一定的时间,并调节行为的强度和方向。

三、与行为安全密切相关的心理状态

在安全生产中,常常存在一些与安全密切相关的心理状态,这些心理状态如果调整不当,往往是诱导事故的重要因素。常见的与安全密切相关的心理状态如下:

| 特征 | 举例 | |

|---|---|---|

| 省能心理 | 嫌麻烦、怕费劲、图方便、得过且过的惰性心理。有了这种心理,就会产生简化作业的行为 | 1)1986年2月某钢铁厂在维修高炉时,发现蒸汽管道上结着一个巨大的冰块,重约0.4t,妨碍管道的维修。工人企图用撬棍撬掉冰块,但未撬动,如采取其他措施则费时、费力,于是在省能心理支配下,在悬冻的冰块下面进行维修。由于振动和散热影响,冰块突然落下打在工人身上,发生人身事故。 2)一运输工在运输中已发现轨道内一松动铁桩碰了他的车子,但他懒于处理,只向别人交代了一下,在他第二次运输作业中因此桩造成翻车事故,恰好伤害了自己。 |

| 侥幸心理 | 自以为小概率事件不会发生,结果真的发生 | 某滑石矿运输工人不懂爆破知识,为了紧急出矿,抱有侥幸心理冒险进行爆破作业,结果发生事故,当场被炸死。 |

| 逆反心理 | 产生与常态心理相对抗的心理状态,偏偏去做不该做的事情 | 1985年,某厂一工人处于好奇和无知,用火柴点燃乙炔发生器浮筒上的出气口,试试能否点火,结果发生爆炸,自身死亡。 |

| 凑兴心理 | 从凑兴中得到心理上的满足或发泄剩余精力,常易导致不理智行为 | 汽车司机争开飞车,争相超车,以致酿成事故的为数不少;生产过程中开玩笑,导致事故。 |

| 好奇心理 | 对安全生产的内涵认识不足,于是将好奇心付诸行动,从而导致事故发生 | 1)无证驾驶往往是此种心理使然。 2)因势利导,引导他们学习钻研专业技术,帮助他们学会经常注意自己的行为和周围环境,善于发现事故隐患,从而防止事故的发生。 |

| 骄傲好胜心理 | 总认为别人不如自己,或在特定情况下争强好胜 | 1)一种类型是经常表现为骄傲好胜的性格特征,总认为别人不如自己,满足于一知半解,有些是工作多年的老工人,自以为技术过硬而对安全规章制度、安全操作规程持无所谓态度。 2)另一种类型是在特定情况、特定环境下的表现,争强好胜,打赌、不认输,这种类型多是青年工人。 |

| 群体心理 | 群体领袖带头;人们通过模仿、暗示、服从等心理因素互相制约 | 如果群体规范和“领袖”是符合目标期望的,就产生积极的效果,反之则产生消极效果。 1)许多情况下,违反规程的行为无人反对,或有人带头违反规程,这个群体的安全状况就不会好。 2)利用群体心理,形成良好的规范,使少数人产生从众行为,养成安全生产的习惯。 |